Saint Nectaire, disciple de saint Austremoine, fut l’un des évangélisateurs de l’Auvergne au IIIᵉ siècle. À sa mort, il fut enterré sur le mont Cornadore, où l’on érigea plus tard une église placée sous son vocable. En 1178, ce lieu appartenait déjà à l’abbaye de La Chaise-Dieu (Haute-Loire), qui y avait établi un prieuré.

En 1146, Saint-Nectaire ne faisait pas encore partie des biens de La Chaise-Dieu ; c’est le comte d’Auvergne Guillaume VII (c. 1145-1169) qui fit donation de cette église à l’abbaye casadéenne. Bien que l’on ne connaisse pas avec précision les détails de la construction de l’église actuelle, celle-ci fut élevée à cette époque, probablement à l’initiative du comte lui-même ou, peut-être, de la communauté de La Chaise-Dieu. L’édifice souffrit gravement pendant la Révolution, lorsqu’il perdit son clocher et fut très endommagé.

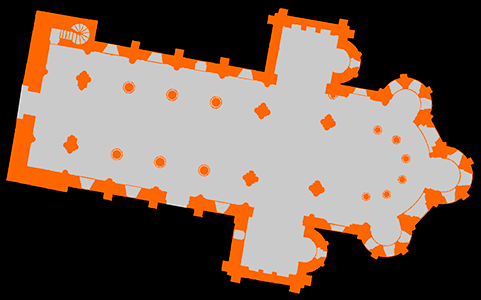

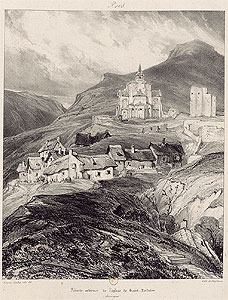

En 1804, le culte fut rétabli à Saint-Nectaire et l’église fit l’objet d’une importante restauration en 1876. Ces travaux entraînèrent d’importantes reconstructions et adjonctions décoratives, avec peu de souci pour son passé médiéval, mais aboutirent à un édifice d’une grande beauté, particulièrement par sa silhouette, dressée et isolée sur une colline. L’édifice est essentiellement roman du XIIᵉ siècle ; il comprend trois nefs de cinq travées, la première formant un narthex surmonté de deux tours. Il possède aussi un transept, au-dessus de la croisée duquel s’élève une tour, et dans ses bras s’ouvrent deux absidioles. Le chevet est constitué du chœur, entouré d’un déambulatoire avec trois chapelles rayonnantes.

Selon la tradition, Nectaire était originaire de Byzance et issu d’une famille aisée ; à la mort de ses parents, il fut injustement dépossédé de sa fortune et se rendit à Rome, où il entra en contact avec le christianisme et reçut le baptême, changeant son nom d’Hypace en celui de Nectaire. Une version légendaire affirme qu’il fut baptisé par saint Pierre et raconte même un épisode selon lequel il serait mort à Sutri (Viterbe) et ressuscité grâce à un miracle de l’apôtre. Avec Anthème, Marius, Sirenat et Mammet, il accompagna saint Austremoine —l’un des Sept Apôtres de la Gaule— dans son œuvre d’évangélisation en Auvergne, comme le rapporte saint Grégoire de Tours.

Traditionnellement, cet épisode est placé à l’époque du pape Fabien (236-250), de sorte que Nectaire aurait vécu au IIIᵉ siècle, bien qu’il faille sans doute le situer plutôt au IVᵉ. Nectaire prit en charge l’évangélisation de la Limagne (dans l’actuel département du Puy-de-Dôme) avec l’aide des saints Baudime et Auditor. Plusieurs miracles lui sont attribués, tant à Rome qu’en Auvergne, notamment la résurrection de Brandule. À sa mort, il fut enterré sur le mont Cornadore, où il vécut de longues années ; le lieu devint un centre de pèlerinage, et c’est là que s’élève aujourd’hui l’église romane, ancienne siège du prieuré bénédictin de Saint-Nectaire.

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- BRANCHE, Jacques (1652). La vie des saincts et sainctes d'Auvergne, et de Velay, vol. 2. Le Puy: Guynard

- CRAPLET, Bernard (1972). Auvergne romane. La nuit des temps, 2. Zodiaque

- DE RÉSIE, Comte (1855). Histoire de l'église d'Auvergne, depuis saint Austremoine jusqu’a l’année 1560. Clemont-Ferrand: L. Catholique

- DESHOULIÈRES, M. (1925). Saint-Nectaire. Congrès Archéologique de France. 87 ss. París: Picard

- FORESTIER, François (1878). L'église et la paroisse de Saint-Nectaire. Clermont-Ferrand: Thibaud

- GUÉRIN, Paul (1888). Les Petits Bollandistes. Vies des saints. Vol. 13. París: Bloud et Barral

- JUSTEL, Christofle (1645). Histoire généalogique de la maison d'Auvergne. París: Du Puy

- MICHEL, Adolphe (1843). L'ancienne Auvergne et le Velay. Histoire, archéologie, moeurs, topographie IV. Atlas. Moulins

- RANQUET, Henry du (1897). L'église de Saint-Nectaire. Congrès archéologique de France, 52 ss. Société française d'archéologie

- ROCHIAS, G. (1909). Les chapiteaux de l'église de Saint-Nectaire. Bulletin Monumental, vol. 73