L'abbaye cistercienne de Fontfroide trouve son origine dans un premier monastère qui, en 1093, aurait été établi sur ces terres grâce au soutien du vicomte Aymeri Ier de Narbonne. Ce premier établissement, regroupant peut-être quelques ermitages disséminés sur le territoire, suivait la règle de saint Benoît.

En 1144, la communauté de Fontfroide se rendit à l’abbaye de Grandselve (Tarn-et-Garonne) pour se placer sous l’autorité de l’ordre cistercien, devenant ainsi une « fille » de ce monastère gascon. C’est à partir de Fontfroide qu’a été fondée, en 1151, l’abbaye de Poblet, en Catalogne. Le monastère devint un centre névralgique dans la lutte contre la doctrine cathare ; le pape Innocent III y nomma deux légats choisis parmi les membres de sa communauté pour défendre l’orthodoxie catholique face à l’hérésie. Cette position privilégiée s’avéra bénéfique pour l’abbaye, qui réussit à s'approprier des biens des cathares. Le XIVe siècle marqua une période de prospérité, menée par des abbés influents, tels que Jacques Fournier (abbé de 1311 à 1317), qui devint évêque, puis pape sous le nom de Benoît XII (1334-1342).

En 1476, Fontfroide passa sous le régime des abbés commendataires, lesquels jouissaient des revenus de l’abbaye sans obligation de résidence ni de gestion stricte. Cette situation affaiblit profondément la communauté, alors que les titres d’abbé étaient transmis entre familles puissantes. En raison de cette dégradation, le titre abbatial fut supprimé en 1764, et le monastère, avec ses biens, fut transféré à l’évêché d’Elne. À la fin du XVIIIe siècle, des travaux d’amélioration étaient encore en cours. Cependant, cette situation prit fin avec la Révolution : dès 1791, l’abbaye fut démantelée, ses bâtiments vendus au domaine public, puis acquis par l’Hospice de Narbonne, qui en 1833 les céda à un particulier. À partir de ce moment, les structures commencèrent à être valorisées et restaurées.

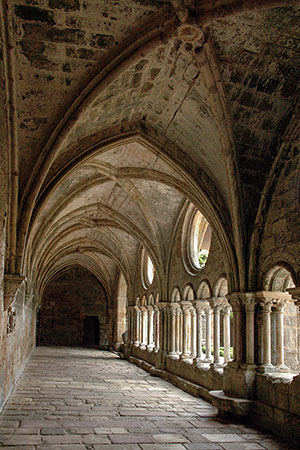

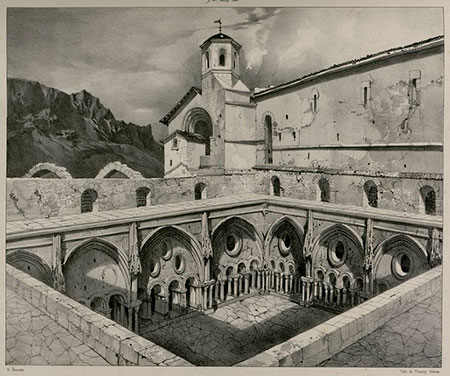

Entre 1858 et 1901, une tentative de réhabilitation monastique eut lieu, mais elle ne fut pas poursuivie. En 1908, le monastère devint une propriété privée et des efforts importants de restauration et de mise en valeur furent engagés. L’ensemble architectural de l’abbaye est remarquable : il comprend l’église conventuelle, le cloître avec ses annexes et le palais abbatial. L’église, commencée au milieu du XIIe siècle, présente trois nefs et un transept ; cinq chapelles furent ajoutées à la nef sud au XIVe siècle. Le cloître, initié au XIIe siècle, fut largement rénové au XIIIe siècle. Ses chapiteaux sont ornés de motifs floraux. Dans la galerie orientale, se trouve une magnifique salle capitulaire, construite entre le XIIe et le XIIIe siècle.

Filiation de Fontfroide

Selon l'Originum Cisterciensium (L. Janauschek, 1877)Abbaye de Grandselve (Tarn-et-Garonne) / 1145

Sainte-Marie de Fontfroide / 1146

Abbaye de Poblet (Conca de Barberà) / 1151

Abbaye de Valbonne (Pyrénées-Orientales) / 1242

- ANDOQUE, Nicolas (2008). Ancienne abbaye cistercienne de Fontfroide. Moisenay: Gaud

- ANDOQUE, Nicolas d’; i altres (1996). Antiga abadia cistercenca de Fontfreda. Moisenay: Gaud

- CAUVET, E. (1875). Étude historique sur Fonfroide. Montpeller: Seguin

- DIMIER, Anselme (1971). Fontfroide. Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques. Vol. 17. París: Letouzey et Ané

- FAURE, Hippolyte (1894). Recherches historiques sur l’abbaye de Fontfroide. Narbona: Caillard

- GRÈZES-RUEFF, François (1977). L'abbaye de Fontfroide et son domaine foncier aux XIIe-XIIIe siècles. Annales du Midi, núm. 133

- JANAUSCHEK, Leopoldus (1877). Originum Cisterciensium. Vol. 1. Viena

- LEENHARDT, Camille (1911). Fonfrède-Fontfroide. Quelques notes tirées de ses archives, 1185-1910. Cahors: Coueslant

- REBIÈRE, Jean-Loius (2020). Le cellier de l’abbaye de Fontfroide. Oculus: Bulletin de l’abbaye de Fontfroide, núm. 23

- SAINT-MAUR, Congregació de (1739). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 6. París: Typographia Regia