L’abbaye cistercienne Notre-Dame de Valence fut fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan (v. 1182-1249), comte de la Marche et d’Angoulême, et par son épouse Isabelle d’Angoulême (v. 1188-1246), veuve de Jean sans Terre (1166-1216). L’église accueillit la dépouille du fondateur à sa mort, ainsi que celles de certains de ses descendants, protecteurs de la communauté.

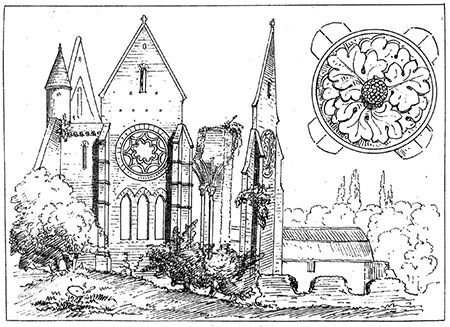

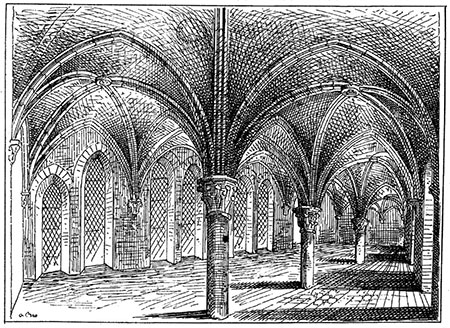

Le monastère subit les effets de la guerre de Cent Ans puis, plus tard, des guerres de Religion. En 1526, il fut temporairement occupé par les calvinistes, avec ses biens. Bien qu’il ne se soit jamais totalement rétabli, la communauté demeura active jusqu’à la fin du XVIIIᵉ siècle. En 1791, à la suite de la Révolution, il passa entre des mains privées, avant d’être acquis en 1989 par la municipalité de Couhé ; il est aujourd’hui propriété publique. De l’ancien monastère, il ne subsiste qu’une petite partie, dont le réfectoire constitue l’élément le plus remarquable, accompagnée d’autres bâtiments ayant appartenu aux dépendances annexes.

Filiation de Notre-Dame de Valence

Selon Originum Cisterciensium (L. Janauschek, 1877)

Église de Fontevraud

- ANDRAULT-SCHMITT, Claude (1999). L’abbaye de Valence et le style gothique des cisterciens. Civilisation Médiévale, núm. 5)

- BEAUCHET-FILLEAU, Henri (1868). Pouillé du diocèse de Poitiers. Niort: Clouzot / Poitiers: Oudin

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- BROUILLET, Pierre Amédée (1865). Indicateur archéologique de l'arrondissement de Civrai : depuis l'époque anté-historique jusqu'à nos jours. Civrai: Ferriol

- JANAUSCHEK, Leopoldus (1877). Originum Cisterciensium. Vol. 1. Viena

- MARTÈNE, Edmond; i altres (1717). Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. París: Delaulne

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia