L’abbaye cistercienne de Mazan trouve son origine dans un petit établissement de caractère érémitique où, entre 1119 et 1123, s’était réunie une modeste communauté placée sous la protection de l’évêque de Viviers, qui plaça le chanoine Pierre Itier à la tête de la communauté. Les seigneurs locaux avaient concédé aux premiers occupants le lieu de Mansus Adam, à l’origine du toponyme actuel Mazan.

La communauté de Mazan entra en contact avec l’abbaye cistercienne de Bonnevaux (Isère) et s’intégra à l’ordre de Cîteaux, un processus achevé dès 1123. Malgré les contraintes du site —climat rigoureux et isolement—, les donations permirent son développement et la formation d’un vaste domaine. En quelques années, elle fut en mesure de fonder plusieurs abbayes « filles » : Silvanès (Aveyron) et Le Thoronet (Var) en 1136, Sénanque (Vaucluse) en 1148 et Bonneval (Aveyron) en 1161. Pour Mazan, il s’agissait d’une période de pleine prospérité.

En 1217, le pape Honorius III plaça Mazan sous sa protection directe, la soustrayant à l’autorité épiscopale, et confirma dans le même document ses possessions. Par la suite, l’abbaye subit les effets de la guerre de Cent Ans, dont elle ne se releva jamais complètement ; à la suite de ce conflit, le site fut fortifié. Elle souffrit également du régime de commende et des guerres de Religion. Malgré tout, la communauté parvint à subsister, quoique de manière précaire, jusqu’à la Révolution.

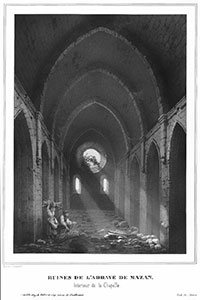

L’abandon du lieu par la communauté entraîna le démantèlement d’une grande partie des structures monastiques, utilisées comme carrière, malgré quelques efforts isolés de conservation. Pourtant, en 1840, l’église était encore conservée dans son intégralité, mais à la fin du XIXᵉ siècle elle fut gravement touchée par les crues qui ravagèrent de nouveau le site. Cet épisode, ajouté à l’isolement du territoire, conduisit l’ensemble monastique à un état de ruine presque totale, jusqu’à ce que, dans la seconde moitié du XXᵉ siècle, commencent les travaux de restauration et de protection.

Filiation de Mazan

Selon Originum Cisterciensium (L. Janauschek, 1877)- AUBERT, Marcel (1943). L’architecture cistercienne en France. Vol. I. París: Ed. d’Art

- COTTINEAU, Laurent-Henri (1939). Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés. Vol. 2. Mâcon: Protat

- DU BOYS, Albert (1842). Album du Vivarais, ou Itinéraire historique et descriptif de cette ancienne province. Grenoble: Prudhomme

- JANAUSCHEK, Leopoldus (1877). Originum Cisterciensium. Vol. 1. Viena

- JOUNEAU, Davi; i altres (2014). Abbaye de Mazan. Rapport final d’opération d’archéologie préventive

- RAYMONDON, M. (1858). Coup-d'oeil rétrospectif sur les monuments historiques du département de l'Ardèche. Congrés Archéologique de France. París: Derache

- RÉGNÉ, Jean (1821-22). L'abbaye de Mazan. Revue du Vivarais. Aubenas: Habauzit

- SAINT-JEAN, Robert (1968). L'abbaye cistercienne de Mazan (Ardeche) et ses filles provençales, Sénanque et le Thoronet. Revue Provence historique. T. 18

- SAINT-MAUR, Congregació de (1865). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 16. París: Firmin Didot