Le couvent des Augustins de Geaune fut fondé et financé au début du XVe siècle par Raymond-Bernard III de Castelnau († v. 1412), seigneur de Geaune, dans l'intention d'en faire un lieu de sépulture pour lui et ses ancêtres, comme il l'avait stipulé dans son testament de 1412. Plus tard, ses descendants utilisèrent le couvent comme mausolée familial.

En 1569, la ville de Geaune et le couvent furent attaqués par les calvinistes. Le couvent fut incendié, mais l'église fut épargnée. À cette époque, il s'agissait d'un couvent modeste, abritant seulement quatre moines. Par la suite, il fut reconstruit et resta actif jusqu'à la Révolution, bien qu'avec une communauté considérablement réduite. En 1790, lorsque le couvent fut supprimé, il ne restait que deux moines. L'église tomba en ruine et, en 1793, seul le clocher était encore debout.

- HERRERA, Tomás de (1644). Alphabetum augustinianum, vol. 1. Madrid: G. Rodríguez

- LÉGÉ, Joseph (1887). Les Castelnau-Tursan. Aire-sur-l'Adour: Dehez

- SAINT-JOURS, Bernard (1911). La Bastide de Geaune, en Tursan. Bordeaux: Arnaud

Selon la tradition, l’actuelle église Sainte-Marie de Mimizan aurait été construite sur le site supposé du martyre de saint Galactoire de Lescar (IVe-Ve siècles), évêque de ce diocèse. Cette église aurait subi les invasions du territoire, notamment par les Normands, et aurait pratiquement disparu.

Une fois ces terres pacifiées après la bataille de Taller (982), le duc Guillaume Sanche de Gascogne (c. 925-996) fonda l’abbaye de Saint-Sever (Landes). À cette occasion, il céda à cette fondation, parmi d’autres biens, l’église Sainte-Marie de Mimizan. En 1009, son fils, Bernard Guillaume, confirma cette donation. Le monastère bénédictin de Saint-Sever y établit un prieuré, et l’église fut reconstruite au XIe siècle, avant d’être à nouveau rénovée à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe.

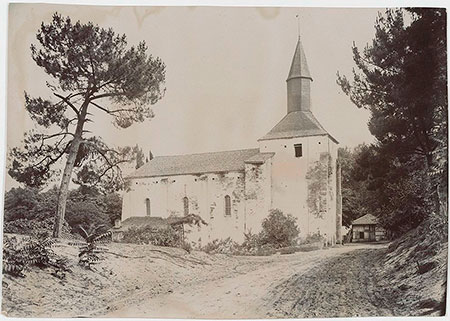

En 1569, le site subit les effets des guerres de Religion, et en 1671, le prieuré fut supprimé. L’activité paroissiale se maintint jusqu’à la construction d’une nouvelle église à proximité. À la fin du XIXe siècle, l’édifice commença à se délabrer, et en 1898, il fut démoli, ne laissant que le clocher-porche. Sous celui-ci, l’atrium d’entrée est préservé, avec un remarquable portail datant du début du XIIIe siècle.

- BEAURAIN, Georges (1903-1904). Le Portail de l'Eglise de Mimizan étudié dans ses rapports avec l'histoire du Costume et du Mobilier au Moyen-Age. Bulletin de la Société de Borda, núm. 28-29. Dax

- BESSE, J.-M. (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Provinces ecclésiastiques d'Auch et de Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- COTTINEAU, Laurent-Henri (1939). Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés. Vol. 2. Mâcon: Protat

- DÉPART, L.-A. (1883-85). Mimizan. Notice historique. Bulletin de la société Borda, vol. 8-10. Dax

- DOURTHE, Eugène (1938). Découverte de deux chapiteaux sculptés dans l'emplacement de l'abbaye de Mimizan. Bulletin de la société Borda, vol. 63. Dax