Les origines du monastère de Saint-Martial de Limoges sont peu documentées et reposent principalement sur des récits et des chroniques anciennes, en particulier celle d’Adémar de Chabannes (vers 988–1034), moine de ce même établissement. Ce n’est qu’à partir du IXe siècle que des références et documents plus fiables commencent à apparaître. Parallèlement, les recherches archéologiques ont confirmé une occupation religieuse du site dès les IIIe et IVe siècles.

Détail de Totius Lemovici et confinium provinciarum... (1594)

Bibliothèque nationale de France

Le monastère s’est développé autour du tombeau de saint Martial de Limoges, considéré comme le premier évêque du diocèse. Selon la tradition, Martial serait arrivé dans la ville vers le milieu du IIIe siècle ou, plus probablement, au début du IVe, envoyé de Rome par le pape pour une mission d’évangélisation. Il faisait partie d’un groupe de sept missionnaires envoyés pour christianiser la Gaule (Gatien, Trophime, Saturnin, Paul, Denis, Austremoine et Martial), répartis sur le territoire. Son tombeau devint un lieu de culte, entretenu par une communauté de clercs, attestée pour la première fois dans le testament de saint Yrieix, daté de l’an 572.

Il est probable que ces clercs aient été liés à la cathédrale de Limoges. En 848, ils reçurent l’autorisation de Charles le Chauve († 877) d’adopter la Règle de saint Benoît, selon la réforme menée par Benoît d’Aniane, malgré l’opposition de l’évêché. Autour du tombeau du saint fut construite une crypte, accolée à la basilique Saint-Pierre, ainsi qu’une église destinée aux cérémonies liturgiques. Vers le milieu du IXe siècle, une nouvelle église fut élevée, dédiée à Saint-Sauveur.

Interprétation de l'église du XVIIIe siècle

Publié dans L’abbaye de Saint-Martial de Limoges (1901)

L’abbaye subit une invasion normande, probablement en 888, forçant les moines à fuir en emportant temporairement les reliques de saint Martial. L’église fut reconstruite au milieu du Xe siècle après un incendie, puis à nouveau rebâtie au début du XIe siècle. Le nouvel édifice fut consacré en 1028, bien que les travaux se poursuivirent tout au long du siècle, puis au-delà, en raison notamment de nouveaux incendies survenus en 1053 et 1060.

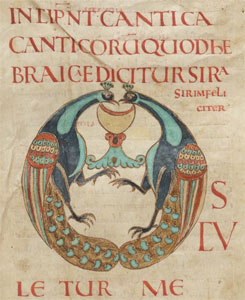

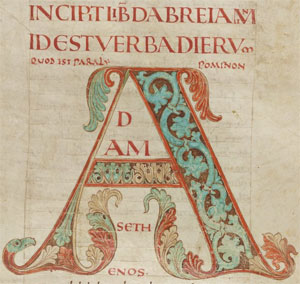

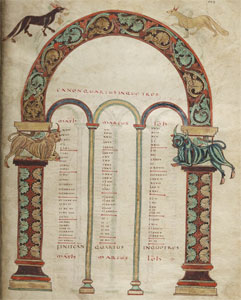

En 1063, l’abbaye de Saint-Martial fut vendue à Cluny par les vicomtes de Limoges, malgré l’opposition de la communauté monastique. Cet événement marqua le début d’une période de prospérité : la renommée croissante de l’abbaye augmenta ses richesses et en fit un centre de pèlerinage important. En 1097, une bulle du pape Urbain II confirma ses possessions et la plaça sous son autorité directe. Il faut souligner l’importance de son scriptorium et de sa bibliothèque, dont plusieurs manuscrits ont été conservés. L’abbaye favorisa également le développement des orfèvres et émailleurs limousins, dont l’art et les techniques se diffusèrent largement.

À la fin du XIIIe siècle, le monastère entra en déclin. Au XIVe siècle, il subit les conséquences de la guerre de Cent Ans, ce qui aggrava encore sa situation. En 1387, il s’émancipa de Cluny, mais ses difficultés économiques persistèrent. En 1439, la survie même de la communauté était menacée. Malgré tout, elle se maintint jusqu’à ce que le relâchement des mœurs entraîne sa sécularisation définitive en 1535. Transformée en collégiale, l’institution subsista jusqu’à la Révolution, date à laquelle elle fut supprimée en 1791.

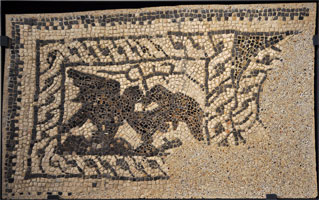

Le site fut ensuite abandonné, puis démantelé. En 1806, les derniers vestiges disparurent et la rue Saint-Martial fut tracée suivant l’axe de la nef de l’ancienne église. À partir de 1959, plusieurs campagnes de fouilles archéologiques ont mis au jour les vestiges des églises funéraires de Saint-Pierre-du-Sépulcre et de Sainte-Marie-de-la-Courtine, de l’église monastique carolingienne de Saint-Sauveur, de la nécropole, ainsi que le tombeau de saint Martial.

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- BOYER, Jean-François (2024). Canonicalis habitus in monachalem habitum et sanctae religionis vitam mutatur. Bouleversements institutionnels à Saint-Martial de Limoges au printemps 848. Monde canonial, monde monastique. Presses universitaires de Rennes

- DESBORDES, Jean-Michel; PERRIER, Jean (1990). Limoges. Crypte Saint-Martial. Imprimerie Nationale

- DUCOURTIEUX, Paul (1884). Limoges, d'après ses anciens plans. Llemotges: Ducourtieux

- DUPLES-AGIER, Henri (1874). Chroniques de Saint-Martial de Limoges. París: Renouard

- GUIBERT, Louis (1902). Un livre sur l'abbaye de Saint-Martial de Limoges. Llemotges: Ducourtieux

- IPPOLITO, Marguerite-Marie (2011). L’abbaye de Saint-Martial de Limoges. París: L’Harmattan

- LAFAYE, Stéphane (2020). Le monastère de Saint-Martial de Limoges avant l’arrivée des clunisiens en 1063. Bulletin Monumental, vol. 178-1

- LASTEYRIE, Charles de (1901). L’abbaye de Saint-Martial de Limoges. París: Picard

- LHERMITE, Xavier; i altres (2020). Saint-Martial de Limoges. L’apport des fouilles à la connaissance de l’abbatiale du Sauveur. Bulletin Monumental, vol. 178-1

- ROY DE PIERREFITTE, J.-B. L. (1857-63). Études historiques sur les monastères du Limousin & de la Marche, vol. 1. Guêret: Betoulle

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

- VERGNOLLE, Éliane (2020). Saint-Martial de Limoges, l’abbatiale du Sauveur. Le chevet roman d’après les textes et la documentation graphique. Bulletin Monumental, vol. 178-1

Aujourd’hui, les vestiges de l’ancienne abbaye se trouvent sous le sol de la ville, rue Saint-Martial, au cœur de Limoges