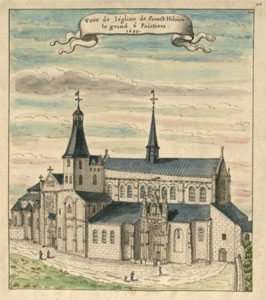

Selon la tradition, transmise par des textes hagiographiques, vers l’an 363, saint Hilaire, évêque de Poitiers, fit bâtir une chapelle et une maison pour les clercs chargés de l’officier, sur un terrain lui appartenant. Le lieu fut placé sous le patronage des martyrs Jean et Paul (IVe siècle) et devint lieu de sépulture, d’abord pour son épouse et sa fille, puis pour Hilaire lui-même, en 367.

Détruite lors des invasions du Ve siècle, l’église fut reconstruite au début du siècle suivant avec le soutien de Clovis Ier (466–511), à la suite d’un épisode miraculeux survenu en 507. Elle fut alors placée sous le patronage de saint Hilaire. Le site fut mentionné par Grégoire de Tours (v. 538–594), qui s’y rendit. Aux VIIIe et IXe siècles, l’église subit les troubles de l’époque, notamment les incursions musulmanes et normandes, qui forcèrent la communauté à se réfugier au Puy-en-Velay, emportant avec elle les reliques. Malgré cela, une charte de Pépin le Bref, datée de 769, confirma les possessions de l’abbaye, indiquant une certaine continuité.

À la fin du VIIIe siècle, une partie des membres de la communauté se rendit à l’abbaye de Nouaillé (Vienne), où ils adoptèrent la règle de saint Benoît. Ce monastère avait été fondé avec la participation de Saint-Hilaire-le-Grand. Au IXe siècle, une nouvelle reconstruction fut entreprise, et la reine Emma de Normandie († 1052), épouse d’Æthelred le Malavisé († 1016), finança les travaux jusqu’en 1044, date de son éviction de la cour. Par la suite, Agnès de Bourgogne († 1068), épouse de Guillaume V d’Aquitaine le Grand († 1030), acheva la majeure partie de l’œuvre, et l’église fut solennellement consacrée en 1049.

Vers le milieu du Xe siècle, Guillaume III, duc d’Aquitaine († 963), nomma son frère Ebles abbé de cette maison. En 1074, le pape Grégoire VII plaça Saint-Hilaire-le-Grand sous la protection du Saint-Siège. À l’origine, la communauté canoniale avait une vocation monastique et vivait sous une règle commune, mais, probablement à partir de sa restauration au Xe siècle, elle devint un chapitre de chanoines séculiers. La fonction d’abbé, d’abord soumise à élection interne, fut ensuite pourvue par la maison comtale ou l’évêque de Poitiers.

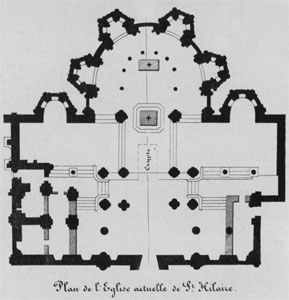

L’église des XIe et XIIe siècles présentait un plan original : une nef centrale bordée de deux files de colonnes formant un couloir, puis des bas-côtés — deux de chaque côté — la voûte étant soutenue par des colonnes centrales. L’édifice subit des transformations gothiques et fut fortifié au moment des guerres de Religion. Il connut cependant de lourdes pertes, tant mobilières que cultuelles, notamment les reliques du saint titulaire, disparues lors du pillage de l’église par les huguenots. Face à cela, le chapitre demanda la restitution d’une relique depuis Le Puy, où certaines avaient été conservées depuis les invasions du IXe siècle.

* Construction ancienne / * Reconstruction du XIXe siècle / * Partie manquante

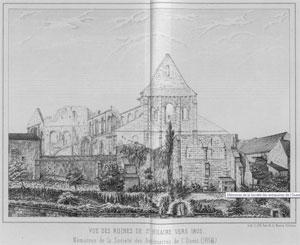

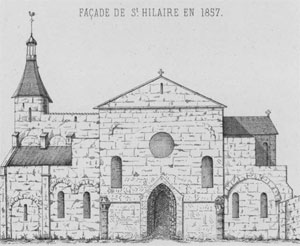

Outre d’autres interventions aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’église fut affectée par la Révolution, au cours de laquelle elle fut vendue. Au début du XIXe siècle, des démolitions furent entreprises pour récupérer les matériaux, mais elles furent interrompues et l’église fut convertie en paroisse. Le bâtiment ainsi réduit conservait le chevet et ses chapelles, le transept et une courte partie de la nef. L’ensemble fut ensuite restauré et fit l’objet de nouvelles campagnes de travaux : entre 1870 et 1884, la nef fut en partie reconstruite, donnant l’église actuelle, un peu plus courte que l’édifice médiéval. Avec le temps, des modifications et ajouts furent aussi apportés aux chapelles latérales, au clocher et à d’autres éléments architecturaux.

- AUBERT, Marcel (1952). Saint-Hilaire de Poitiers. Congrès archéologique de France. 109 ss. Poitiers. Société française d'archéologie. Paris

- BARBIER, Paul (1887). Vie de Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur et père de l'église. París: Poussielgue

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- BOURALIÈRE, A. de la (1890). L’église Saint-Hilaire le Grand. Paysages et monuments du Poitou, vol. I. París: S. Imprimeries R.

- CAMUS, Marie-Thérèse (1982). La reconstruction de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers à l'époque romane. Cahiers de civilisation médiévale, núm. 98

- LABANDE-MAIFERT, Yvonne (1957). Poitou roman. La nuit des temps, 5. Zodiaque

- LEFÈVRE-PONTALIS, M. (1913). Saint-Hilaire-le-Grand. Congrès archéologique de France. LXXIX session tenue a Angoulême. Paris / Caen: Picard / Delesques

- LONGUEMAR, M de. (1857). Essai historique sur l’église collégiale de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers. Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest. Poitiers / Paris: Derache

- MAILLARD, Élisa (1934). Le problème de la reconstruction de Saint-Hilaire-le-Grand au XIe siècle. Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest. Poitiers

- MARCHEGAY, Paul; i altres; ed. (1869). Chronique de Saint-Maixent. Chroniques des églises d'Anjou. París: Renouard

- RÉDET, Louis (1848-57). Documents pour l'histoire de Saint-Hilaire de Poitiers. Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

- WEISE G. (1953). L'énigme de l'église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers. Bulletin Monumental, vol. 111