L’origine de l’abbaye de Saint-Maixent est très ancienne et traditionnellement liée aux figures des saints Agapit et Maixent d’Agde (ou Maxence, † 515), auxquels s’ajouta plus tard saint Léger d’Autun (616–678). Selon la tradition, Agapit aurait fondé au Ve siècle un premier oratoire à cet endroit, dédié à saint Saturnin, autour duquel une communauté monastique se forma progressivement. Plus tard, Maixent rejoignit le lieu et, après la mort du fondateur, lui succéda comme abbé.

On considère qu’à cette époque, Saint-Saturnin reçut la visite et la protection du roi franc Clovis Ier (v. 466–511). À la mort de Maixent, le monastère changea de nom pour se placer sous son patronage, au détriment de Saint-Saturnin. La possession des reliques de saint Maixent attira de nombreux fidèles et la venue des pèlerins contribua à l’enrichissement de l’abbaye. Sa renommée grandit encore avec l’arrivée en 681 des reliques de saint Léger, évêque d’Autun et ancien abbé du monastère, déposées dans l’église Saint-Léger, consacrée en 684.

Au début du IXe siècle, grâce à la protection royale —notamment sous les règnes de Louis le Pieux et de Pépin II d’Aquitaine— le monastère devint l’un des centres religieux les plus influents de la région. Mais au milieu du siècle, il subit les ravages des invasions normandes : la communauté dut fuir en emportant ses précieuses reliques jusqu’à Plélan (Saint-Sauveur de Plélan, Ille-et-Vilaine, Bretagne), où elle rejoignit les moines réfugiés de Saint-Sauveur de Redon. Une fois la paix rétablie, les moines rentrèrent à Saint-Maixent avec les reliques (en 924) et lancèrent la reconstruction, soutenue par les nombreuses donations des siècles suivants.

Au XIe siècle, plusieurs bâtiments du monastère furent remaniés. En 1082, un incendie entraîna une nouvelle reconstruction. La période de plus grande prospérité se situe au XIIe siècle, suivie d’un déclin dû à l’instabilité politique, qui affaiblit l’influence du monastère. Celui-ci fut affecté par la guerre de Cent Ans, puis par les guerres de Religion. À partir de 1499, il fut confié à des abbés commendataires. En 1568, l’église fut détruite, la vie conventuelle disparut presque totalement et ne fut restaurée qu’en 1633, lorsque le monastère fut rattaché à la congrégation de Saint-Maur, qui entreprit sa restauration.

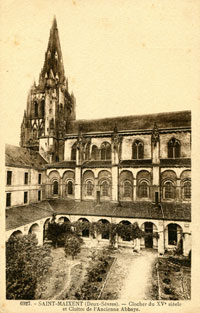

En 1670 débuta la construction de l’église actuelle, en réutilisant des éléments de l’ancienne église romane. Elle fut consacrée en 1682. Les mauristes y fondèrent également un collège de théologie et de philosophie. Les moines quittèrent définitivement l’abbaye en 1791, au moment de la Révolution. En 1803, le culte fut rétabli dans l’église, devenue paroissiale, et des travaux de restauration furent réalisés tout au long du XIXe siècle. Les bâtiments conventuels furent alors occupés par des installations militaires, aujourd’hui cédées à la commune.

L’église conserve encore sa fonction cultuelle. L’entrée occidentale s’ouvre sur un narthex précédant l’accès au sanctuaire, surmonté d’une tribune et d’une tour. Sa structure repose sur un plan roman, bien que des modifications ultérieures lui aient donné un aspect gothique. L’intérieur présente trois nefs à cinq travées, de plan roman, et un transept. À l’extérieur, le chevet se compose de cinq absides : la centrale est de plan rectangulaire, à l’intérieur comme à l’extérieur, tandis que les quatre absidioles latérales sont rectangulaires à l’extérieur mais semi-circulaires à l’intérieur. Cette partie du monument a subi d’importantes transformations, y compris la crypte.

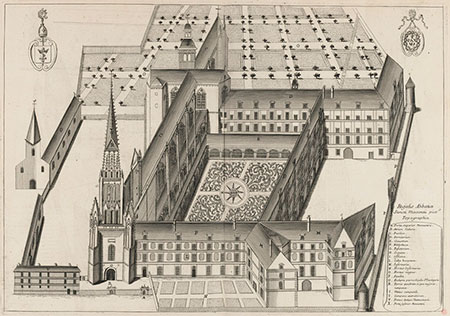

Monasticon Gallicanum

Bibliothèque nationale de France

- ANÒNIM (1966). La vie de Saint Maixent, abbé, patron de la ville qui porte son nom. Saint-Maixent: Reversé

- ARNAULD, Charles (1850). Histoire de Saint-Maixent. Mémoires de la Société de statistique du département des Deux-Sèvres. Vol. XIII

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- FOUCHIER, Jacques (1983). L'abbaye Saint-Maixent et son destin. Niort: Terroir

- LABANDE-MAIFERT, Yvonne (1957). Poitou roman. La nuit des temps, 5. Zodiaque

- LÉVESQUE, Louis (1897). Anciennes églises de Saint-Maixent : paroisses, abbayes, couvents et monastères. Saint-Maixent: Reversé

- MARCHEGAY, Paul; i altres; ed. (1869). Chronique de Saint-Maixent. Chroniques des églises d'Anjou. París: Renouard

- OBERSON, Isabelle; i altres (2004). Saint-Maixent, église abbatiale. Congrès archéologique de France, 159e session, 2001, Deux-Sèvres. Société française d’archéologie

- PEIGNÉ-DELACOURT, Achille (1877). Monasticon Gallicanum. Paris: G. Chamerot

- RAVAN, Hilaire (1864). Essai historique sur l'abbaye de Saint-Maixent et sur ses abbés depuis l'année 459 jusqu'en 1791. Niort: Clouzot

- RICHARD, Alfred (1876). Rapport sur la découverte d’une crypte dans l'église Saint-Léger de Saint-Maixent. Bulletin monumental. Vol. 42

- RICHARD, Alfred (1886). Chartes et documents pour servir a l’histoire de l’abbaye de Saint-Maixent. Archives Historiques du Poitou. Vol. XVI-XVIII. Poitiers

- ROBREAU, Bernard (2017). Les vies de saint Maixent : hagiographie et mythologie. Cahiers électroniques d’anthropologie religieuse et d’histoire

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia