Selon la tradition, saint Menulphe (Menoux ou Menulf), patron de cette maison, vécut au VIIᵉ siècle. Originaire d’Irlande, il devint évêque de Quimper (Finistère, Bretagne). De retour d’un pèlerinage à Rome, il passa par ce lieu alors appelé Mailly-sur-Rose, où il s’établit pour mener une vie d’ermite, rassemblant autour de lui quelques disciples.

Après sa mort, Menulphe fut inhumé dans le cimetière de l’église Saint-Germain, et sa tombe devint rapidement un lieu de dévotion auquel on attribua de nombreux miracles. La tradition rapporte aussi que ses disciples auraient fondé ici une première communauté monastique, antérieure à celle des religieuses qui s’y installèrent plus tard. Vers l’an 1000, une nouvelle église fut construite pour abriter ses reliques, dont la translation eut lieu en présence de Dagbert (987-1013), évêque de Bourges.

Lors de cet événement, on mentionne pour la première fois l’abbesse Adalgasie, preuve que le monastère bénédictin féminin était déjà actif à cette époque. Malgré le peu de documents conservés, le monastère connut d’abord une période prospère, bénéficiant de plusieurs privilèges, dont celui accordé en 1125 par Archambaud VII de Bourbon (1095-1171). Les seigneurs de Bourbon demeurèrent longtemps les protecteurs de la maison. En 1507, le monastère fut rattaché à la congrégation de Chézal-Benoît. Au XVIᵉ siècle, il entra dans une phase de déclin à la suite des guerres de Religion et du passage des huguenots (1560).

À la fin du XVIIIᵉ siècle, la communauté, quoique toujours active, traversait une période difficile. Elle comptait alors douze religieuses et l’abbesse, contre vingt-neuf avant les troubles du XVIᵉ siècle. En 1790, à la suite de la Révolution, les moniales furent contraintes d’abandonner le monastère et se dispersèrent. L’abbaye fut pillée et ses biens confisqués ; seule l’église fut conservée, tandis que les autres bâtiments furent détruits. En 1795, l’église Saint-Menoux retrouva partiellement le culte, rétabli officiellement en 1802 en tant qu’église paroissiale.

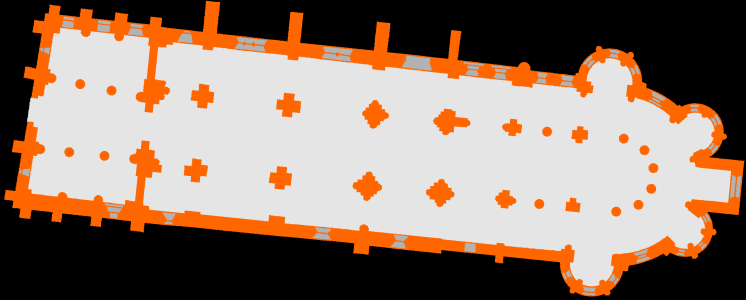

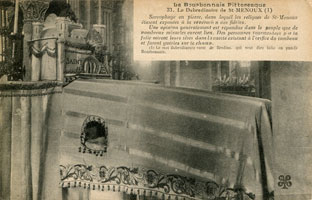

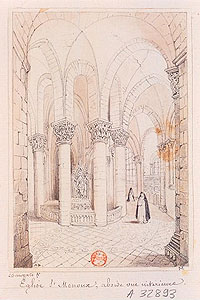

L’imposante église abbatiale restaurée subsiste aujourd’hui : elle comporte trois nefs avec déambulatoire ouvrant sur cinq absidioles. Le transept, de même largeur que les nefs, n’est visible qu’en hauteur. L’ensemble date essentiellement du XIIᵉ siècle, avec un atrium à l’ouest, sans doute vestige d’une construction plus ancienne. Au centre du chœur se conserve une grande partie du tombeau de saint Menulphe, qui comporte une ouverture appelée le débredinoire. Celle-ci permettait aux fidèles d’accéder aux reliques du saint et faisait l’objet d’une ancienne dévotion : on croyait qu’en y introduisant la tête, on obtenait la guérison des fous.

- DURET, Patricia (1988). L'ancienne église abbatiale de Saint-Menoux. Congrès archéologique de France, 146 ss. Bourbonnais. Société Française d'Archéologie

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- DESHOULIÈRES, François (1916). Saint-Menoux. Congrès archéologique de France, 80 ss. Moulins et Nevers. Société Française d'Archéologie

- DESHOULIÈRES, François (1939). Saint-Menoux. Congrès archéologique de France, 101 ss. Allier. Société Française d'Archéologie

- DUPONT, Jean (1976). Nivernais, Boubonnais roman. La nuit des temps, núm.45. Zodiaque, 1976

- DURET, Patricia (1988). L'ancienne église abbatiale de Saint-Menoux. Congrès archéologique de France, 146 ss. Bourbonnais. Société Française d'Archéologie

- GUÉRIN, Paul (1888). Les Petits Bollandistes. Vies des saints. Vol. 8. París: Bloud et Barral

- MORET, Jules-Jacques (1907). Histoire de Saint-Menoux. Moulins: Crépin-Leblond

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

- TABUTIAUX, Agnès (2014). Une curiosité aux étranges pouvoirs : la débredinoire de Saint-Menoux, saint guérisseur de la folie. Revue d'histoire de la pharmacie, núm. 382