L’abbaye bénédictine de La Sauve-Majeure fut fondée en 1079 par Gérald de Corbie (v. 1025–1095). Grâce au soutien de Guillaume VIII d’Aquitaine, il obtint des terres pratiquement inhabitées, connues sous le nom de Sylva Major, où il put établir cette fondation monastique.

Selon les récits, Gérald s’installa dans un ancien ermitage, alors abandonné, qui avait auparavant été occupé par un moine provenant de l’abbaye de Saint-Pierre de Maillezais (Vendée). Avec l’aide du duc d’Aquitaine, l’abbaye devint rapidement un centre puissant, exerçant une grande influence tant sur le territoire environnant que dans des régions plus éloignées, au-delà des Pyrénées et jusqu’en Angleterre. Son développement fut favorisé par l’afflux de nombreux pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Aucun vestige de l’église de cette première époque n’est conservé. On sait que, durant la seconde moitié du XIIe siècle, des travaux de reconstruction étaient en cours et que la nouvelle église fut consacrée en 1231. Par la suite, le monastère fut affecté par la guerre de Cent Ans, ce qui obligea à le fortifier. Vers le milieu du XVe siècle, la situation s’améliora, permettant d’entreprendre des travaux de restauration et de consolidation. Au XVIe siècle, les guerres de Religion ne touchèrent pas directement l’abbaye. En 1660, l’abbaye fut intégrée à la congrégation de Saint-Maur, ce qui lui donna un nouvel élan, lui permettant de subsister jusqu’à la Révolution.

En 1791, ses biens furent vendus. À partir de 1806, l’église tomba en ruine et, en conséquence, son démantèlement commença, bien qu’il y eût encore des tentatives de réutilisation du site à d’autres fins. En 1910, le lieu fut même victime d’un incendie, et ce n’est qu’au milieu du XXe siècle que débutèrent les travaux de restauration, incluant la reconstruction de certaines parties de l’église qui avaient été détruites. Aujourd’hui, le site est devenu une importante destination culturelle de la région.

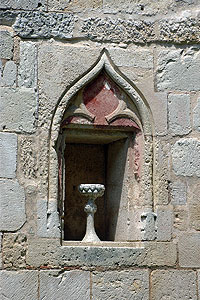

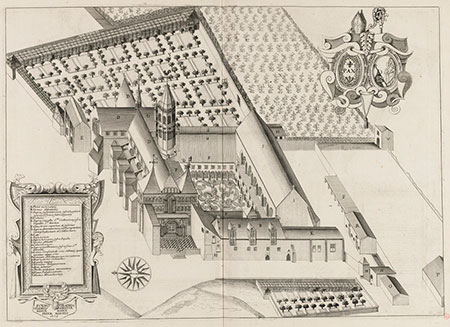

On y conserve les remarquables ruines de l’église abbatiale, construite entre les XIIe et XIIIe siècles. C’est un édifice à trois nefs divisées en cinq travées, avec un large transept et un chevet à cinq absides : trois alignées avec les nefs et deux autres ouvrant sur le transept. Une grande partie du clocher octogonal est également conservée. Au sud de l’église se trouvait le cloître, aujourd’hui disparu, ainsi que les bâtiments monastiques qui l’entouraient. Il ne subsiste pratiquement qu’un pan de mur du réfectoire, avec trois fenêtres, ainsi que des vestiges de la salle capitulaire et d’autres éléments de moindre importance.

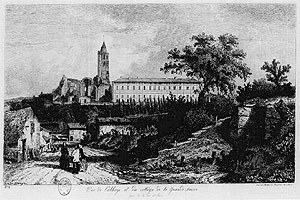

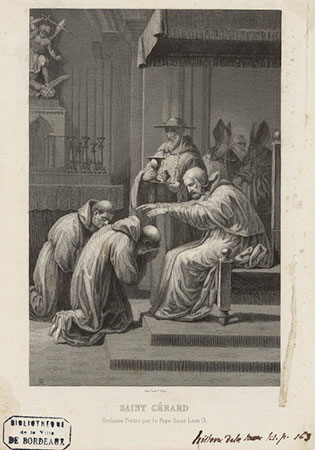

Illustration tirée d'Histoire de l'abbaye de Notre-Dame de la Grande-Sauve

Bibliothèque municipale de Bordeaux

Gérald fut formé à l’abbaye de Saint-Pierre de Corbie (Somme). Après avoir voyagé à Rome et en Terre sainte, il fut nommé abbé du monastère de Saint-Vincent de Laon, puis de Saint-Médard de Soissons (tous deux dans l’Aisne), charges qu’il dut abandonner en raison de désaccords avec les communautés respectives. Il entra en contact avec Guillaume VIII, duc d’Aquitaine, qui lui offrit des terres pratiquement inhabitées, connues sous le nom de Sylva Major, pour qu’il puisse y fonder un nouveau monastère. En 1079, Gérald de Corbie s’établit à cet endroit avec d’autres moines, donnant ainsi naissance à cette abbaye.

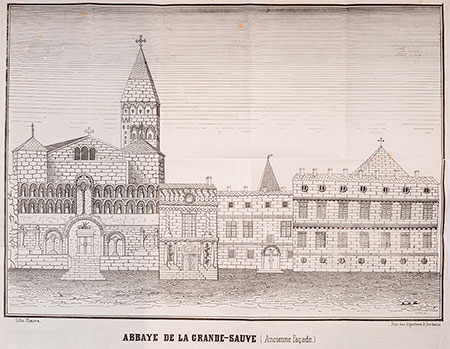

Monasticon Gallicanum

Bibliothèque nationale de France

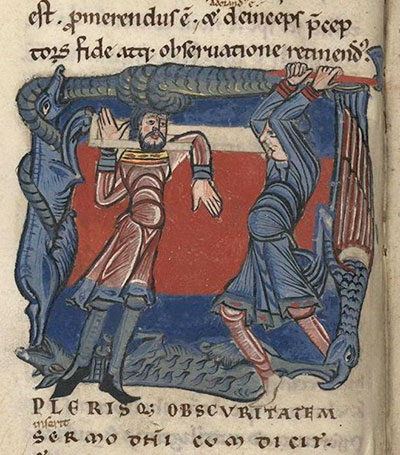

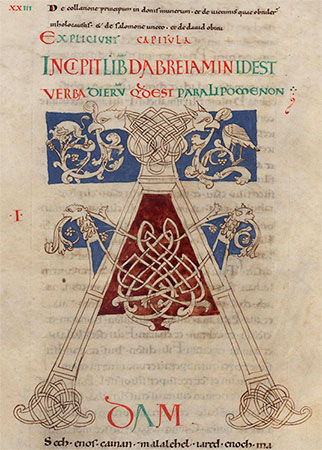

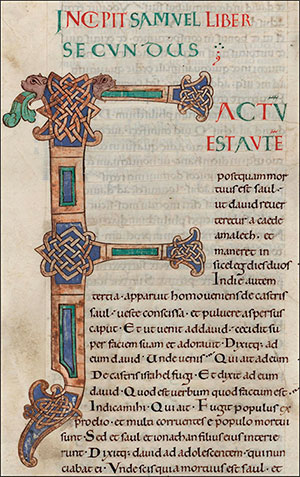

Illustration tirée de Biblia, cum S. Hieronymi prologis (c. 1070-1090)

Du scriptorium du Mont Saint-Michel (Manche)

Bibliothèque municipale de Bordeaux

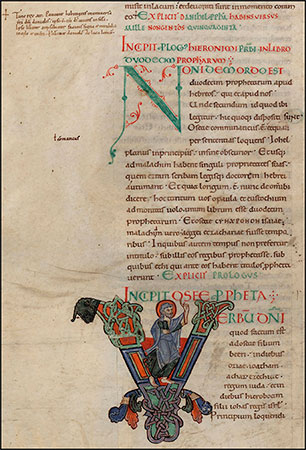

Illustration tirée de Biblia, cum S. Hieronymi prologis (c. 1070-1090)

Du scriptorium du Mont Saint-Michel (Manche)

Bibliothèque municipale de Bordeaux

Illustration tirée de Biblia, cum S. Hieronymi prologis (c. 1070-1090)

Du scriptorium du Mont Saint-Michel (Manche)

Bibliothèque municipale de Bordeaux

- ARAGUAS, Philippe (2001). L'abbaye de La Sauve-Majeure. París: Éd. du patrimoine

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- BRUTAILS, Jean-Auguste (1912). Les vieilles églises de la Gironde. Bordeus: Feret et Fils

- CIROT DE LA VILLE, Abbé (1844-45). Histoire de l'abbaye et congrégation de Notre-Dame de la Grande-Sauve, Ordre de S. Benoit en Guienne, vol 1 i 2. París: Méquignon

- COUZY, Hélène (1968). Les chapiteaux de La Sauve-Majeure. Bulletin Monumental, vol. 126-4

- DROUYN, Léo (1851). Album de la Grande-Sauve. Bordeus: G.-M. Moulins

- DUBOURG-NOVES, Pierre (1969). Guyenne romane. La Pierre-qui-Vire: Zodiaque

- GARDELLES, Jacques (1978). Campagnes de construction de l’abbatiale de La Sauve-Majeure. Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, vol. 27

- GARDELLES, Jacques (1990). L'abbaye de La Sauve-Majeure. Congrès archéologique de France. 145e sess.

- GUÉRIN, Paul (1888). Les Petits Bollandistes. Vies des saints. Vol. 4. París: Bloud et Barral

- GUIET, Hervé (2007). Trésors oubliés de l'abbaye de La Sauve-Majeure. Saint-Quentin: Entre-deux-Mers

- MASSON, André (1941). La Sauve-Majeure. Congrès rchéologique de France. CII session. Bordeaux el Bayonne. París: Picard

- PEIGNÉ-DELACOURT, Achille (1877). Monasticon Gallicanum. Paris: G. Chamerot

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia