Prieuré de Notre-Dame de Soulac

Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres / S Marie Finibus Terre / Solaco / Solac

(Soulac-sur-Mer, Gironde)

Le prieuré bénédictin de Soulac, également connu sous le nom de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, fut établi à proximité de l’estuaire de la Gironde, formé par le confluent de la Garonne et de la Dordogne sur la côte atlantique. Une tradition tardive situe à cet endroit l’arrivée de Sainte Véronique, qui aurait construit une chapelle dédiée au culte de la Vierge Marie. Cependant, aucune référence documentaire concernant ce lieu n’est trouvée avant le dernier quart du Xe siècle. En 1035, une bulle papale du pape Benoît IV mentionne déjà la présence de moines sur ce site.

Le prieuré fut disputé entre les abbayes de Sainte-Croix de Bordeaux et de Saint-Sever (Landes) jusqu’à ce qu’en 1079, le pape Grégoire VII confirme son appartenance à la première. Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres devint un centre important de dévotion populaire et un lieu de pèlerinage. Les nombreuses donations reçues contribuèrent à sa richesse et à sa prospérité. Cependant, son emplacement dans une zone instable causa des problèmes structurels récurrents, nécessitant des travaux périodiques pour empêcher les dunes de sable d’envahir les bâtiments. En outre, le prieuré subit plusieurs occupations militaires aux XVIe et XVIIe siècles, ce qui obligea à entreprendre des travaux de fortification. En 1622, il fut pillé par les huguenots.

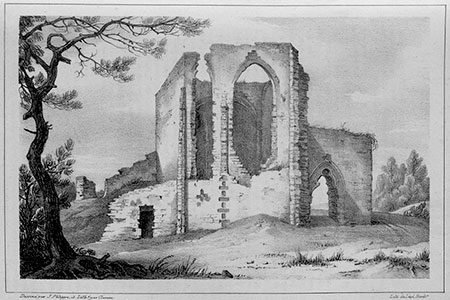

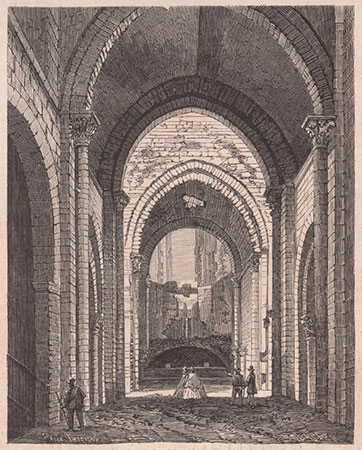

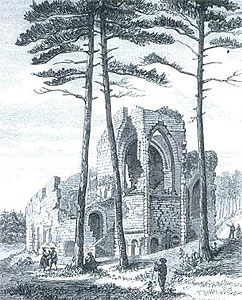

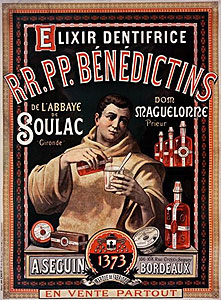

Au XVIIIe siècle, le sable envahit à nouveau le site, ce qui entraîna l’abandon du prieuré en 1744. L’église tomba en ruines jusqu’à sa restauration au milieu du XIXe siècle, époque à laquelle le culte fut rétabli (1860) et l’édifice devint une église paroissiale, malgré son état précaire. Les bénédictins de la congrégation des Olivétains revinrent à Soulac en 1859 et construisirent un nouveau monastère en 1874, où ils restèrent jusqu’au milieu du XXe siècle. Cette communauté devint célèbre grâce à la commercialisation d’un dentifrice basé sur une formule du XIVe siècle. L’église actuelle résulte d’importantes réparations et modifications effectuées aux XIXe et XXe siècles. Cependant, des chapiteaux et d’autres éléments décoratifs médiévaux sont encore préservés.

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- C. Y. (1862). Église de Soulac, dégagée des sables d’alluvion qui la recouvraient. Le Monde illustré

- DUBOURG-NOVES, Pierre (1967). Dictionnaire des Églises de France III. Robert Laffont

- DUBOURG-NOVES, Pierre (1969). Guyenne romane. La Pierre-qui-Vire: Zodiaque

- DUCOURNEAU, Alexandre (1842). La Guienne historique et monumentale. Bordeaux: Coudert

- MEZURET, A. (1865). Notre-Dame de Soulac ou de la Fin-des-Terres. Bordeus: Lesparre

- ORRILLARD, A. (1940). L'église Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres à Soulac-sur-Mer (Gironde). Bulletin Monumental, vol. 99

- PICOT-SUBES, Marie-P. (1897). L'église Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres à Soulac-sur-Mer. Congrès archéologique de France, 145e s.

- REY, Raymond (1948). Les chapiteaux historiés de l'église de Soulac (Gironde). Annales du Midi, vol. 61