La fondation du monastère de Saint-Martin de Ligugé est attribuée à Martin de Tours (v. 316–397), considéré comme l’un des pionniers du monachisme primitif en Gaule. Martin se forma à Poitiers, où il arriva en 356 et devint le disciple de l’évêque Hilaire (v. 315–367). Après un séjour hors de la ville, il se retira en 361 sur un domaine offert par Hilaire, situé dans les environs immédiats de Poitiers, correspondant au site actuel de Ligugé, qui conserve des vestiges archéologiques d’époque gallo-romaine.

Des disciples se réunirent autour de lui, formant une communauté cénobitique au fur et à mesure que la renommée de sa sainteté se répandait. C’est à Ligugé que se situe l’un des miracles les plus connus du saint : la résurrection d’un catéchumène mort en son absence. De retour, Martin pria sur le corps et lui rendit la vie, afin qu’il puisse être baptisé. Sa popularité fut telle qu’il fut proclamé évêque de Tours en 371, contre sa volonté. Il conserva néanmoins un mode de vie monastique à Marmoutier (Indre-et-Loire), où il fonda également un monastère.

Bien que les informations sur cette première communauté soient très limitées, il est probable qu’elle ait perduré. Sa présence n’est attestée avec certitude qu’en 591, lorsque Grégoire de Tours (v. 538–594) visita le lieu. Les sources évoquent ensuite des destructions et reconstructions successives. Vers l’an 700, le moine Défenseur de Ligugé rédigea le Liber scintillarum. Des structures archéologiques conservées à côté de l’église actuelle sont probablement issues de cette période. Au VIIIᵉ siècle, le monastère subit les raids vikings et les troubles politiques, ce qui entraîna son abandon et sa disparition des textes pendant près de deux siècles.

Une dalle funéraire, datée des VIIIᵉ ou IXᵉ siècles, rappelle la mémoire d’un abbé inconnu qui fit construire une basilique dédiée à saint Martin. L’église et le monastère furent détruits, probablement vers le milieu du IXᵉ siècle, lors d’une attaque normande. Vers 1003, la comtesse Adalmodis († v. 1005), épouse de Guillaume III de Poitiers (Guillaume V d’Aquitaine, v. 969–1030), établit un sanctuaire dédié à saint Martin sur l’ancien site. Elle le confia à des moines venus de l’abbaye de Maillezais (Vendée), récemment fondée. Durant la première moitié du XIIᵉ siècle, le lieu devint un prieuré dépendant de cette maison. Toutefois, la première mention de Ligugé comme prieuré de Maillezais figure dans une bulle du pape Célestin III, datée de 1197.

Bien que simple prieuré dépendant d’une autre abbaye, Ligugé connut une prospérité remarquable, nourrie par le prestige de son fondateur. En 1268, le prince Alphonse de Poitiers lui accorda le droit de haute justice. Le pape Clément V y séjourna à son tour, profitant de la proximité de Poitiers au moment de la suppression de l’Ordre du Temple. Le prieuré fut attaqué en 1346 et en 1359, durant la guerre de Cent Ans, et presque entièrement détruit. Ces événements, conjugués au déclin de Maillezais après son élévation au rang d’évêché en 1317, entraînèrent un long repli du prieuré durant tout le XVᵉ siècle.

À partir de 1501, la direction du monastère fut confiée à des prieurs commendataires, issus du chapitre de Maillezais. Ceux-ci entreprirent la reconstruction des bâtiments conventuels. Une nouvelle église fut édifiée à l’est de la précédente, avec un chœur plus vaste. En 1569, Ligugé fut à nouveau saccagé, cette fois lors des guerres de Religion. Les bâtiments brûlèrent durant trois jours. En 1607, avec l’accord de l’évêque de Maillezais, le prieuré fut confié aux Jésuites de Poitiers. Ils restaurèrent les lieux et les utilisèrent comme maison de retraite spirituelle jusqu’à leur expulsion en 1762.

Après le départ des Jésuites, les biens du prieuré revinrent au chapitre de la cathédrale de Poitiers, qui les conserva jusqu’à la Révolution française. En 1793, le domaine fut confisqué par l’État et vendu. L’implantation monastique, interrompue à l’arrivée des Jésuites, fut rétablie en 1853 par une communauté bénédictine issue de l’abbaye de Solesmes (Sarthe). En 1856, Ligugé retrouva son statut d’abbaye, et de nouvelles fondations furent établies à partir de cette maison. En 1880, les moines furent à nouveau expulsés, cette fois vers le monastère de Santo Domingo de Silos (Burgos), où ils restaurèrent l’antique abbaye bénédictine, encore active aujourd’hui.

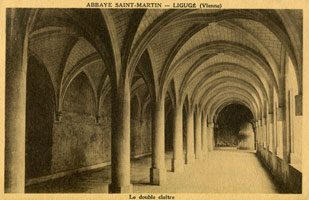

La communauté revint à Ligugé en 1885, mais dut encore vivre en exil entre 1901 et 1923. La majeure partie des bâtiments actuels datent du XIXᵉ siècle. Outre des vestiges archéologiques anciens, le plus ancien édifice est l’église paroissiale Saint-Martin, qui était à l’origine l’église monastique reconstruite au XVIᵉ siècle après les guerres de Religion, puis remaniée. L’église actuelle de la communauté, à l’ouest, fut construite au XXᵉ siècle.

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- BORD, Lucien-Jean (2005). Histoire de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé. 361-2001. Paris: Geuthner

- CHAMARD, François (1873). Saint-Martin et son monastère de Ligugé. Poitiers: Oudin

- COLOMBÁS, García M. (2004). El monacato primitivo. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos

- COQUET, Jean (1955). Les édifices religieux du Haut Moyen Age à l’Abbaye de Ligugé. Revue Mabillon, XLV. Abbaye Saint-Martin de Ligugé

- COTTINEAU, Laurent-Henri (1936). Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés. Vol. 1. Mâcon: Protat

- COUSSEAU, A. (4840). Mémoire sur le plus ancien monastère des Gaules, er sur l’état actuel de l'église de Ligugé. Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest