Abbaye Saint-Pierre de Beaulieu-sur-Dordogne

Belloloco / Bellus Locus

(Beaulieu-sur-Dordogne, Corrèze)

Le monastère de Saint-Pierre de Beaulieu fut fondé en 855 par Rodulfe (également connu sous le nom de Rodolphe ou Raoul, † 866), membre de la famille comtale du Quercy et de Turenne. Rodulfe avait été abbé du monastère de Saint-Pierre de Solignac (Haute-Vienne) et, au moment de fonder Beaulieu, il occupait la fonction d’archevêque de Bourges. Pour le nouvel établissement monastique, le prélat apporta des terres lui appartenant, qui prirent le nom de Bellus Locus.

En 860, le monastère fut officiellement consacré, adoptant la règle de saint Benoît et placé sous le patronage de Saint-Pierre. La première communauté monastique provenait de l’abbaye de Solignac. La fondation fut dotée de biens destinés à garantir sa subsistance. Grâce à ce parrainage et à d’autres donations ultérieures, le monastère devint rapidement un centre stable et influent, avec un nombre important de dépendances s’étendant sur le Limousin et le Quercy. Cependant, l’instabilité causée par les conflits armés entraîna l’introduction de la figure de l’abbé laïc, chargé de la protection du monastère.

Au XIᵉ siècle, l’abbaye entra dans une période de déclin. Sa direction fut confiée à des personnages extérieurs à la communauté, souvent soumis aux intérêts de seigneurs laïcs qui, sous prétexte de protéger l’abbaye, en prenaient le contrôle. À cet égard, l’intervention de la famille Castelnau fut particulièrement significative. Entre 1076 et 1095, alors que Hugues de Castelnau était abbé laïc du monastère, les autorités ecclésiastiques - parmi lesquelles le pape Urbain II - intervinrent pour tenter de redresser la situation. Finalement, Hugues dut placer Beaulieu sous l’autorité de l’abbaye de Cluny. Toutefois, l’influence des Castelnau sur l’abbaye se maintint, bien que de manière plus ou moins marquée.

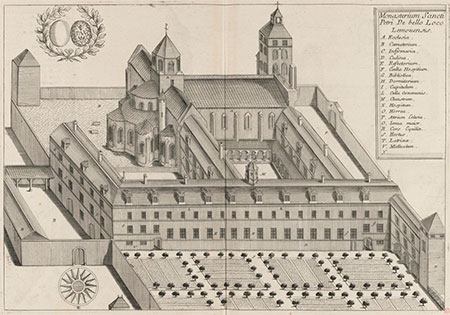

Beaulieu resta sous la tutelle de Cluny jusqu’en 1213. Durant cette période clunisienne, d’importants travaux de restauration furent entrepris, tandis que la ville de Beaulieu était en train de se former et de se développer. Plus tard, la guerre de Cent Ans eut des répercussions sur l’abbaye et, en 1466, celle-ci adopta le régime des abbés commendataires. Pendant les guerres de Religion, en particulier en 1569 et 1574, la ville de Beaulieu subit d’importantes destructions. Le monastère lui-même fut pillé et gravement endommagé, tandis que l’église fut transformée en temple protestant. Afin de restaurer l’institution, l’abbaye fut intégrée en 1661 à la congrégation de Saint-Maur, qui en prit le contrôle et en lança la restauration. Cela permit la poursuite de la vie monastique jusqu’en 1789, lorsque la Révolution française mit définitivement fin à la communauté.

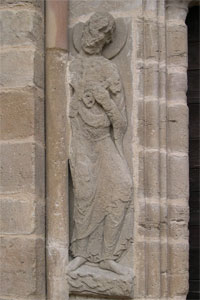

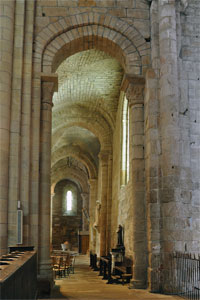

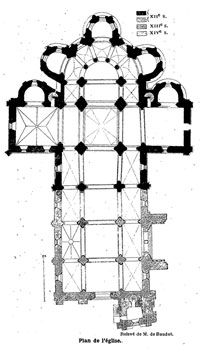

De l’ancien monastère, seuls l’église et la salle capitulaire subsistent aujourd’hui. L’église est une construction à trois nefs avec un transept. L’abside principale comprend un déambulatoire prolongeant le parcours des bas-côtés au-delà du transept, où s’ouvrent trois chapelles rayonnantes. En outre, deux autres absides sont situées dans les bras du transept. Sur le côté sud de l’église se distingue un remarquable portail dont le tympan, daté d’environ 1130, est orné du Triomphe du Christ, entouré de nombreuses figures représentant la résurrection des élus. Dans la partie inférieure, deux frises superposées illustrent des créatures infernales. À l’intérieur de l’église, on conserve une Vierge romane ainsi qu’une châsse-reliquaire de la même époque.

Monasticon Gallicanum

Bibliothèque nationale de France

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- COTTINEAU, Laurent-Henri (1936). Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés. Vol. 1. Mâcon: Protat

- DELOCHE, Maximin (1859). Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu. París: Imprimerie Impériale

- FRANZÉ, Barbara (2014). Art et réforme clunisienne : le porche sculpté de Beaulieu-sur-Dordogne. BUCEMA. 18.2

- HADDAD, Élise (2019). (Ré) utilisation de formes anciennes dans le décor sculpté de Beaulieu-sur-Dordogne. Questes, núm. 40

- LEFÈVRE-PONTALIS, M. E. (1923). Beaulieu. Congrès archéologique de France. LXXXIV Session. París: Picard

- MAURY, Jean (1959). Quercy roman. La Nuit des temps, 10. Zodiaque

- MAURY, Jean (1960). Limousin roman. La Nuit des temps, 11. Zodiaque

- PEIGNÉ-DELACOURT, Achille (1877). Monasticon Gallicanum. Paris: G. Chamerot

- POULBRIÈRE, Jean-Baptiste (1873). L'église de Beaulieu et son portail sculpté. Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, vol. 22

- PÊCHEUR, Anne-Marie, Pierre; i altres (2007). Beaulieu-sur-Dordogne, abbatiale Saint-Pierre. Congrès archéologique de France, 163e session, 2005, Corrèze. Société française d’archéologie

- ROY DE PIERREFITTE, J.-B. L. (1857-63). Études historiques sur les monastères du Limousin & de la Marche, vol. 1. Guêret: Betoulle

- RUPIN, Ernest (1880). Statue de la Vierge en bois recouvert de plaques d’argent. XIIe siècle. Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, vol. 2

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

- VASLET, Amand (1884). Abrégé de l'histoire de l'abbaye de Beaulieu en Bas-Limousin. Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, vol. 6