Il ne subsiste que quelques vestiges de l’abbaye de Grandmont, qui fut en son temps la maison mère de l’ordre homonyme, lequel se développa durant le Moyen Âge à partir de cet emplacement. L’origine de l’ordre se trouve dans la figure d’Étienne de Thiers (Étienne de Muret ou Étienne de Grandmont), fils du vicomte de Thiers, né dans cette ville en 1046, qui voyagea très jeune en Italie. Après un séjour à Rome, il retourna en Auvergne et, en 1076, se retira pour mener une vie érémitique dans un lieu isolé, à Muret, près de Limoges.

Après une période de vie solitaire, il commença à être connu des habitants de la région, et d'autres ermites vinrent rapidement le rejoindre, formant ainsi une communauté de type cénobitique. Grâce à la popularité croissante d’Étienne, l’établissement reçut le soutien et la protection de la noblesse, et en 1112, une église fut consacrée sur le site. Étienne de Thiers mourut à Muret en 1124. Son initiative s’inscrit dans les courants spirituels de l’époque, qui recherchaient un retour aux pratiques cénobitiques plus rigoureuses et à une vie retirée du monde — courants desquels naquirent également d’autres ordres, tels que les Camaldules, les Chartreux, ou encore l’ordre de Grandmont lui-même.

À partir de cette première fondation, plusieurs centres érémitiques furent établis dans les environs, ce qui aboutit à la création de l’ordre de Grandmont, caractérisé par une règle interne très stricte. Le Saint-Siège reconnut cette activité et approuva progressivement les différents points de sa règle, tout en lui accordant le privilège d’exemption. L’ordre imposait une stricte limitation à la possession de biens en dehors du domaine monastique : les monastères subsistaient par leurs propres moyens et grâce à la charité. La création d’une branche féminine ne fut pas autorisée.

Reliquaire d'Étienne de Muret

en provenance de l'Abbaye de Grandmont

Maintenant à Saint-Sylvestre (Haute-Vienne)

Photo de Mossot, sur Wikimedia

En 1125, après la mort du fondateur, la communauté se déplaça au site voisin de Grandmont. En 1166, la construction d’une nouvelle église fut achevée et consacrée solennellement en présence de plusieurs évêques et abbés d’autres monastères. Les Grandmontains se répandirent rapidement sur les territoires de la France actuelle, où ils concentrèrent leur activité, et atteignirent aussi la péninsule Ibérique, où ils fondèrent deux maisons en Navarre : une à Tudela et une autre à Estella.

En 1189, Étienne de Grandmont fut canonisé et, pour commémorer l’événement, un nouvel autel fut construit, orné de magnifiques émaux. Cet autel, paradoxalement contraire à l’esprit de pauvreté prôné par l’ordre, subsiste partiellement. Il contenait, outre les reliques de saint Étienne, d’autres châsses ajoutées par la suite, modifiant sa structure originale. Aujourd’hui, seule une de ces pièces est conservée, à Ambazac, ainsi que deux plaques émaillées au musée de Cluny à Paris.

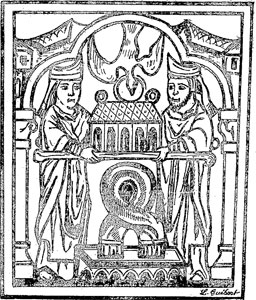

Deux évêques avec la châsse de saint Étienne de Muret

Dessin d'une miniature du Speculum Grandimontis

Publié dans Histoire de l’abbaye de Grandmont

Après une période de déclin, le pape Jean XXII lança une réforme en 1317, élevant le prieuré de Grandmont au rang d’abbaye. Il réduisit également à trente-neuf le nombre de prieurés dépendants et regroupa les nombreuses cellules existantes jusqu’alors. Il établit en outre un système d’élection de l’abbé de Grandmont et des prieurs des différentes maisons dépendantes. En 1363, l’abbaye de Grandmont subit les effets de la guerre de Cent Ans, et de nombreux prieurés furent également touchés par des épisodes de destruction.

À partir de 1471, l’abbaye fut dirigée par des abbés commendataires. Cette année-là, Charles II de Bourbon fut nommé abbé ; il était également archevêque de Lyon, mais ne visita jamais Grandmont. Ce régime de commende se maintint jusqu’en 1563, date à laquelle les moines retrouvèrent le droit d’élire leur abbé. En 1770, on tenta de réformer l’observance des maisons de l’ordre, mais l’opposition de certains milieux conduisit à sa suppression définitive en 1772, officialisée par une bulle papale.

Moine de Grandmont, d'après

Histoire des ordres monastiques religieux et militaires et des congrégations

En 1788, les bâtiments du monastère, reconstruits sur des structures médiévales, étaient déjà en ruine. La majorité des biens mobiliers fut perdue ou dispersée. Aujourd’hui, il ne reste que quelques vestiges à Grandmont, dont une grande partie a été mise au jour ces dernières années lors de fouilles et d’études archéologiques.

Actuellement dans l'église d'Ambazac (Haute-Vienne)

- AUBERT, R. (1986). Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Vol. 21. París: Letouzey et Ané

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- BRESSON, Gilles (2000). Monastères de Grandmont. Guide d'histoire et de visite. Le Château d’Olonne: Orbestier

- DU BOYS, Auguste (1855). Inventaire des châsses, reliques, croix, reliquaires, coffres, calices et autre argenterie de l'église de Grandmont. Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, vol. VI

- FRANÇOIS-SOUCHAL, Geneviève (1962-64). Les émaux de Grandmont au XIIe siècle. Bulletin Monumental, vol. 120-122

- GABORIT, Jean-René (1976). L'autel majeur de Grandmont. Cahiers de civilisation médiévale, núm. 75

- GUIBERT, Louis (1877). Destruction de l’ordre et de l’abbaye de Grandmont. Paris / Limoges: Champion / Ducourtieux

- HÉLYOT, Pierre (1718). Histoire des ordres monastiques religieux et militaires. Vol. 7. París: Coignard

- LECLER, A. (1907). La châsse d’Ambazac. Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, vol. 57. Limoges: Ducourtieux

- LECLER, A. (1907-1911). Histoire de l’abbaye de Grandmont. Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin. Limoges: Ducourtieux

- PELLICCIA, Guerrino; dir. i altres (1977). Dizionario degli istituti di perfezione. Vol. 4. Roma: Ed. Paoline

- RACINET, Philippe (2015). Abbaye chef d’ordre de Grandmont. Archéologie médiévale, núm. 45

- RACINET, Philippe (2019). Saint-Sylvestre (Haute-Vienne). Abbaye de Grandmont. Archéologie médiévale, núm. 49

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia