En 1119, un groupe d’ermites envoyés par Géraud de Salles (v. 1050–1120) et dirigés par Pierre de Vars arriva à Châtelliers dans le but de trouver un lieu propice à l’installation d’un monastère. Cette même année, la fondation de l’abbaye put être réalisée. Géraud de Salles avait commencé sa vie monastique à l’abbaye de Saint-Avit-Sénieur (Dordogne) et, après une période d’érémitisme, mena une intense activité de fondation avec les abbayes de Cadouin (Dordogne), Grandselve (Tarn-et-Garonne), L’Absie (Deux-Sèvres), celle de Châtelliers, entre autres.

Les fondations de Géraud de Salles suivaient la Règle de saint Benoît, mais furent bientôt intégrées à l’ordre cistercien ; on sait que Géraud avait été en relation avec saint Bernard de Clairvaux. En 1120, Giraud mourut dans cette abbaye, où il fut inhumé. Ses restes furent vénérés comme ceux d’un saint et attirèrent pèlerins et dévots. Peu après, la communauté se déplaça vers un emplacement proche, au nord-est du site d’origine, où les moines s’établirent définitivement. En 1121, les reliques du fondateur furent transférées à la nouvelle chapelle et, au milieu du XIIIe siècle, elles furent déposées dans un nouveau monument funéraire.

Filiation de Châteliers

Selon l'Originum Cisterciensium (L. Janauschek, 1877)L’abbaye s’organisa sur ce nouvel emplacement et son premier abbé élu fut Aimeri, qui commença la construction du monastère définitif en 1129 ; la nouvelle église fut consacrée en 1156. En 1162, cette maison avait intégré l’ordre cistercien. À cette époque, elle bénéficia du soutien des seigneurs locaux et, en 1145, une bulle pontificale plaça l’abbaye sous la protection du Saint-Siège. Après les effets de la guerre de Cent Ans, la vie monastique se poursuivit. À partir de 1476, l’abbaye fut dirigée par des abbés commendataires. En 1568, dans le cadre des guerres de Religion, l’abbaye fut pillée et incendiée, la majeure partie des bâtiments fut détruite.

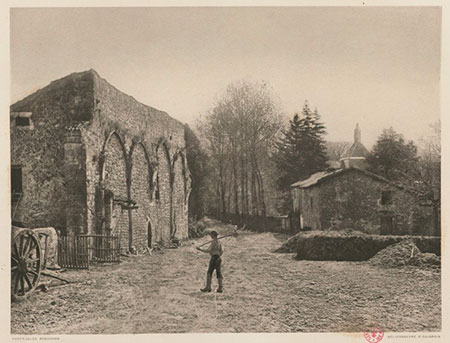

En conséquence, l’église fut restaurée et le cloître reconstruit entre 1685 et 1689, ainsi que d’autres bâtiments. Après cette période de reconstruction, la Révolution mit fin à la vie monastique à Châtelliers à la fin du XVIIIe siècle. Le site fut vendu et rapidement ruiné, servant de carrière pour d’autres constructions. Finalement, au XXe siècle, les derniers vestiges disparurent. Aujourd’hui, seules subsistent quelques structures mineures. Le noyau du monastère se trouvait sur le territoire actuel de Fomperron, près de la commune voisine de Chantecorps, où subsiste un mur avec des arcs murés, vestige d’un bâtiment annexe.

- BARBIER DE MONTAULT, Xavier (1889). Fouilles de l’église abbatiale des Châtelliers. Revue poitevine et saintongeaise. Vol. 5

- BARBIER DE MONTAULT, Xavier (1892). L’architecture et la décoration a l’abbaye cistercienne des Châtelliers du XII au XVIII siècle. Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest. Vol. XIV 1891. Poitiers: Druinaud/Bonamy

- BARBIER DE MONTAULT, Xavier (1893). Le carrelage de l'église abbatiale des Chatelliers (Deux-Sèvres) au Moyen-Age et a la Renaissance. Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest. Vol. XV. Poitiers: Druinaud/Bonamy

- BAUDRILLART, Alfred (1953). Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Vol. 12. París: Letouzey et Ané

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- DUVAL, Louis (1872). Cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame des Châtelliers. Niort: Clouzot

- JANAUSCHEK, Leopoldus (1877). Originum Cisterciensium. Vol. 1. Viena

- ROBUCHON, Jules (1892). Paysages et monuments du Poitou. Vol VI. París

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

Le monastère, aujourd’hui presque entièrement disparu, était situé à cheval entre les communes de Fomperron et Chantecorps, entre Niort et Poitiers