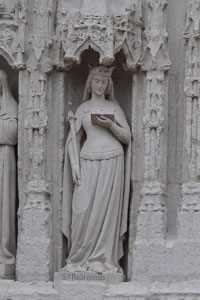

Chapitre Sainte-Radegonde de Poitiers

Sainte-Marie-hors-des-murs / Domus S Radegundis

(Poitiers, Vienne)

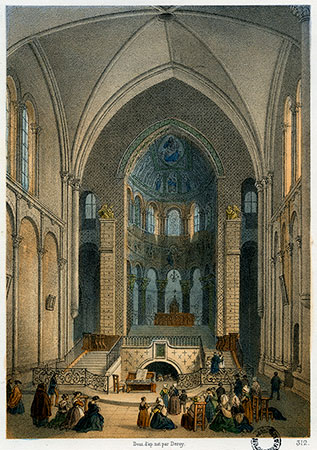

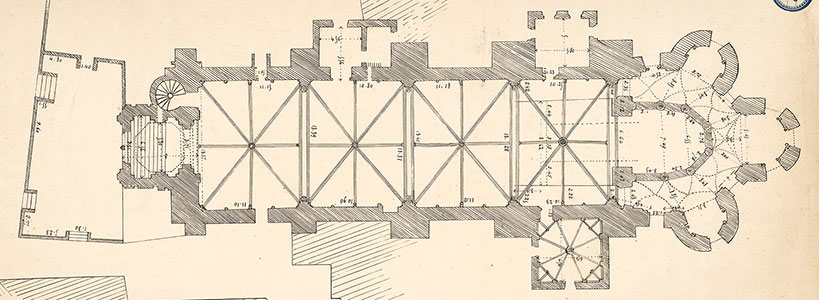

L’église de Sainte-Radegonde était rattachée à l’abbaye bénédictine féminine de Sainte-Croix de Poitiers, située à proximité, où sont vénérées les reliques de sainte Radegonde, fondatrice de ce monastère. C’est à cet endroit qu’une communauté de chanoines fut établie pour répondre aux besoins liturgiques des moniales.

L’église, à vocation funéraire, était initialement dédiée à Notre-Dame et, conformément à l’usage, elle fut construite hors des murs de la ville. Ces clercs vivaient en communauté et dépendaient entièrement de l’abbesse de Sainte-Croix. Cette communauté est mentionnée dès la fin du VIe siècle, qualifiée de moines et dirigée par un abbé, ce qui ne permet pas de conclure s’il s’agissait véritablement d’un monastère ni si elle suivait une règle précise.

L’église primitive subit les conséquences des invasions normandes et fut ensuite restaurée ou reconstruite. Elle fut consacrée à nouveau en 863, mais incendiée en 955, et à la fin du Xe siècle, elle était en ruine. En 1012, la crypte fut reconstruite et le tombeau de sainte Radegonde restauré. À la demande d’Agnès d’Aquitaine (v. 1025–1077), le pape Alexandre II émit une bulle en 1072 afin de réformer la communauté de chanoines, dont les mœurs s’étaient relâchées et qui avait abusé des biens de la maison.

Dès lors, la communauté fut officiellement reconnue comme chspitre, sous la direction d’un prieur soumis à l’autorité de l’abbesse de Sainte-Croix. Cette subordination d’une communauté masculine à une autorité féminine donna lieu à de nombreux conflits et litiges entre les deux institutions. Les chanoines de Sainte-Radegonde ne furent jamais considérés comme réguliers ; ils suivaient peut-être la règle d’Aix-la-Chapelle (établie en 817), mais n’adoptèrent jamais la règle de saint Augustin.

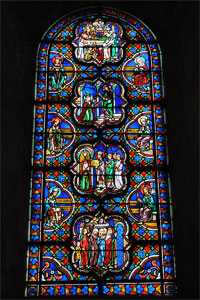

À la suite d’un tremblement de terre, l’église fut à nouveau restaurée et consacrée en 1099 ; certaines parties de cette époque sont encore conservées. Par la suite, d’autres modifications furent entreprises. En 1562, dans le contexte des guerres de Religion, le lieu fut pillé et le tombeau de sainte Radegonde profané. Aujourd’hui, on conserve l’édifice gothique, restauré ultérieurement, avec quelques éléments d’époque romane.

- DERNIER, A. (1951). Le conflit entre Ste-Radegonde et Ste-Croix au sujet de Frozes. Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest. Poitiers

- KNEEPKENS, C. H. ; i altres (1986). À propos des débuts de l'histoire de l'église-funéraire Sainte-Radegonde de Poitiers. Cahiers de civilisation médiévale. Núm. 116

- LABANDE-MAILFERT, Yvonne; i altres (1986). Histoire de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Poitiers: Société des Antiquaires de l’Ouest

- PICTAVE, Jehan (1909). Poitiers. Ses monuments, son histoire. Poitiers: Courrier